初めまして。先生なんて、なんだか気恥ずかしいですね。私も皆さんと一緒に学び考えていきたいと思っています。さて近年、安全柵を設けずに人と同じ空間で働ける“人協働ロボット”のニーズが高まっているようですね。その背景や、具体的な活用例を一緒に考えてみましょう。

人協働ロボットが求められる背景

今世界の製造現場を悩ませている、深刻な人手不足。先進国・途上国ともに従来のように労働力を確保することが難しくなり、工場自動化のさらなる拡大が期待されています。

しかしその一方で、複雑で感覚的な作業や多品種少量生産など、ロボットによる完全な自動化の実現が難しい現場が存在するのも事実。このジレンマを解消したいというニーズから、人と同じ空間で人と作業を分担したり、人の作業を補助したりする「人協働ロボット」への注目が高まってきたのです。

これまでロボットは柵の中で稼働させることが条件でしたが、産業用ロボットの安全に関する国際規格の改正により、必要なリスクアセスメントを条件に、人と同じ空間でのロボットの協働が可能になりました。

安川電機も、2017年6月に初めてとなる人協働ロボット「MOTOMAN-HC10(以下、HC10)」をラインアップしました。

人協働ロボットを導入すると、現場はどう変わる?

安川電機の「HC10」の機能を例に、導入による現場の変化を見てみましょう。

まず、HC10の特長のひとつである「ダイレクトティーチング」。ロボットのアームを直接手で持って動かしながら、思い通りの動作を覚えさせることができる機能です。

この機能により、頻繁なティーチングや感覚的な動きが必要な工程でもロボットの導入が容易に。ロボット操作に不慣れな人や専門知識のない人が多い現場でも簡単に操作できるようになります。

また、HC10の本体は高さ1065mm、横幅540mmと、人間ひとりと同程度のスペースに設置が可能。生産設備の自由度が上がり、レイアウトやスペースの問題で導入が困難とされてきた現場でも活用を進められそうです。

従来の産業用ロボットにはない人協働ロボットならではの機能によって、多品種少量生産のラインでの導入や、人とロボットが協力してひとつのものを組立てるようなライン構成も考えられるようになるかもしれません。

緻密な作業も、単純作業もお任せ 人協働ロボットの活用例

HC10は、アプリケーションと組み合わせることで多様な用途で活躍します。実際にどんな工程で活用できるのでしょうか。

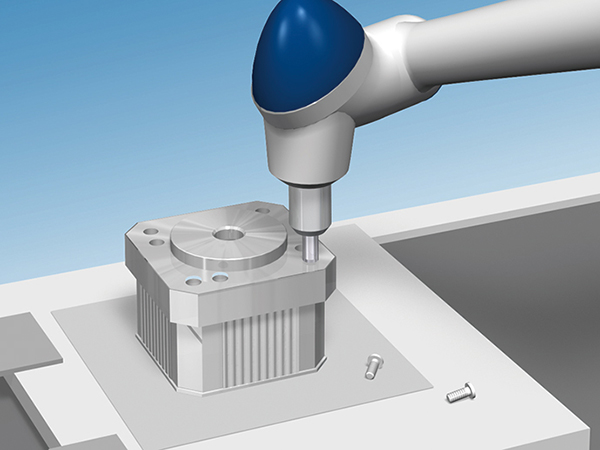

たとえば組立て。ねじ締め作業や緻密な組立て作業を人のすぐそばで行うことができるため、完全自動化が難しい多品種少量生産の現場でも、クオリティを確保しながら生産性向上を実現できます。

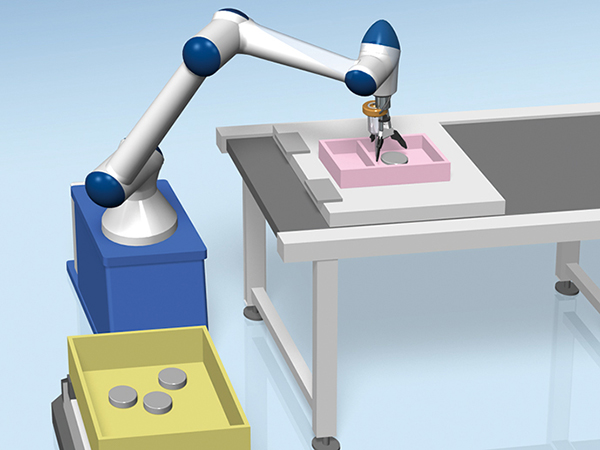

また、食器や容器、各種部分の仕分け、整列、箱詰めなどの作業も行えます。ビジョンセンサとの組み合わせにより部品を判別してのピッキング作業も可能に。

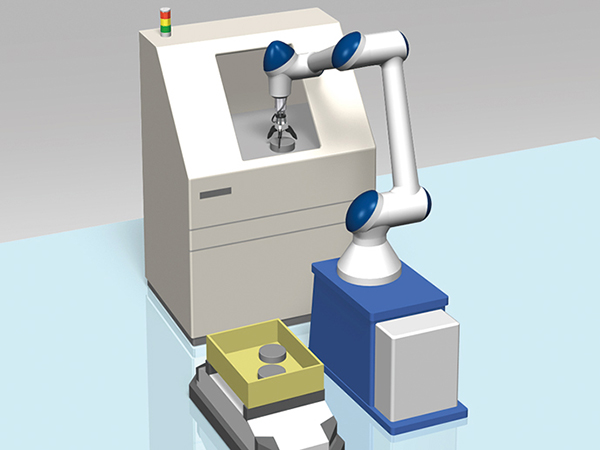

HC10の可搬質量は10kg*。装置内、 ワークエリア内や装置間での小物の搬送にも使えそうです。人による単純作業の負担を減らし、ワークエリアの省スペース化にも貢献します。

∗ Uアーム上負荷は手首部負荷質量により変化します。

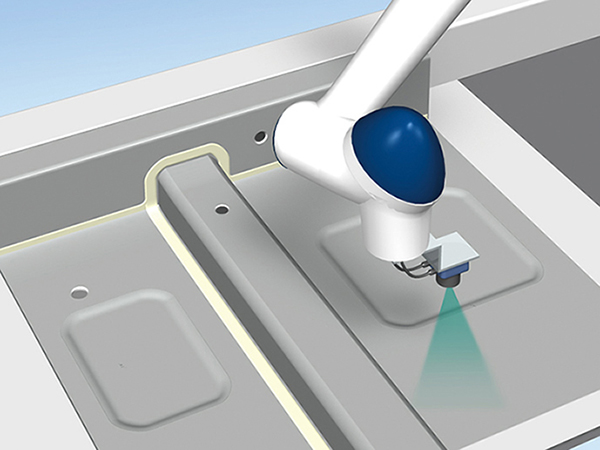

距離測定センサやビジョンセンサと組み合わせれば、検査・測定にも。シーラーの注入や製品の不良品の判別・払い出しなどに活用できるでしょう。

単純作業は人協働ロボットに任せ、人間は人間にしかできない作業に注力することで、製品の価値向上につなげるという使い方も考えられますね。

11月29日(水)~12月2日(土)に東京ビッグサイトで開催される「2017 国際ロボット展」では、HC10の実際の動きや生産ラインでの活用法などをご紹介いたします!

人とロボットが同じ空間に…安全性の確保は?

人協働ロボットには人と同じ空間で働くための安全対策が盛り込まれています。

HC10は、人が触れると自動で止まります。6つすべての関節にトルクセンサが内蔵され、手や体が当たるなどしてあらかじめ設定した制限値を超える力を外部から検出すると自動で動きを停止するのです。

アーム部の再開スイッチを押すとすぐに作業を再開。接触による危害を最小限に抑えながら、作業効率をアップできるよう考えられています。

一緒に働く人が安心できる、やさしいデザインを

「HC10」は、そのデザイン性を評価され、2017年度のグッドデザイン賞を受賞しました。HC10のデザイナーはグッドデザイン賞2017の出展に際し、デザインにこめた想いを寄せています。

「産業用ロボットに安全機能を付加するだけでは、ロボットと共に作業する人からの安心は得られません。人と共に作業するロボットのかたちとして、人が接触しても痛くないようにエッジがなく、ボルトが露出しないスマートな外観形状、ロボットアーム間の隙間を十分に確保して指や手が挟まれにくい構造をコンセプトにロボットをデザインしました」

こうした工夫により挟み込みの不安から解放され、安心して協働作業ができるというわけですね。

人協働ロボットはこれから、生産ラインの新しい自動化、新しい製品価値の作り方を提供してくれる存在となりそうです。

解説のポイント

- 世界的な労働不足により完全自動化が難しい現場でもロボットニーズが高まっている。

- 人協働ロボットで省スペース化・生産設備の自由度向上が実現できる。

- 人と同じ空間で働くために、安全性にこだわった機能・デザインになっている。

関連情報

ロボットと人の協働作業を可能にするには、人の安全を考慮してロボットシステム全体でリスクアセスメントを実施して人に危険を及ぼす恐れを受容可能なレベルに軽減するか、国際標準化機構(ISO)による産業用ロボットの規格(ISO 10218-1:2011及び、ISO 10218-2:2011)の措置を実施する必要があります。

導入サポートを受けたい

導入サポートを受けたい 改造更新を検討したい

改造更新を検討したい 故障復旧サポートを受けたい

故障復旧サポートを受けたい 生産中止機種のサポートに

生産中止機種のサポートに 保守・保全サービスを受けたい

保守・保全サービスを受けたい YASKAWAシステムインテグレーションパートナー

YASKAWAシステムインテグレーションパートナー